陕西凤翔出土金代刻字梅瓶为全真教重要文物

2011年05月27日 17:04 《东方收藏》杂志

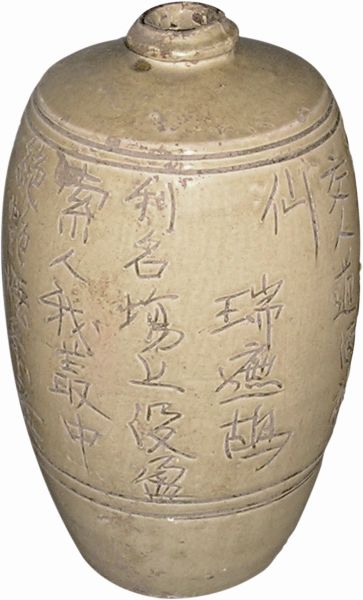

图1-1  图1-2

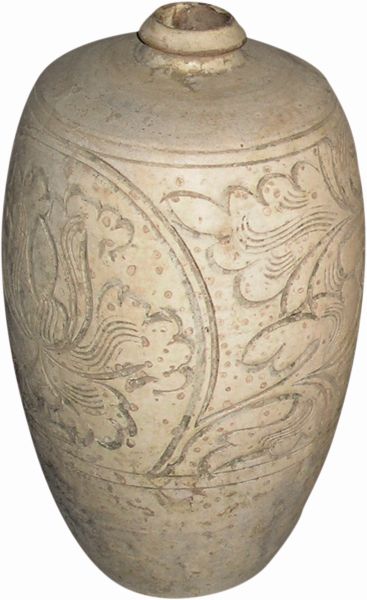

图2 在凤翔青渠下窑村拍摄的金代刻诗词梅瓶残件

杜文

2008年12月24日《收藏快报》第10版发表柳薤撰写的《陕西凤翔出土宋瓷赏析》,介绍凤翔出土宋瓷中有一组窖藏金代瓷器,并分析出土瓷器窖藏的地方原来是一座较大的庙宇遗址,“瓷器可能是北宋末年庙宇毁弃时被埋藏的,从瓷器造型和工艺风格上看,当属宋代晚期产品。”

图3-1 户县甘河镇遇仙宫旧址出土的明代王重阳与马钰、孙不二刻像

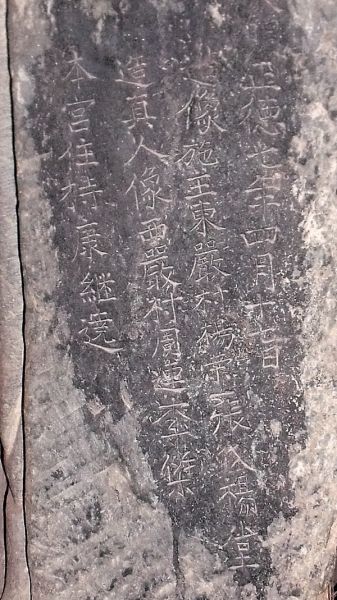

图3-2 明正德七年刻像题记

这组瓷器是陕西西部出土的一组重要金代窖藏,最早撰文介绍的是沐子《陕西凤翔出土的唐、宋、金、元瓷器》,发表于《文博》1986年第2期,介绍1983年10月凤翔县曲湾公社杏树沟大队桑园村发现窖藏金代瓷器,系村民取土时在地表下两米深处发现,出土了一件瓷执壶和三件梅瓶。其中的刻牡丹纹执壶通高28.8厘米,壶流残缺;三件为梅瓶,其中一件刻诗词梅瓶高38.5厘米(图1),腹部刻《瑞鹧鸪》词,内容推崇出世隐逸,具有一定道教色彩。另两件梅瓶分别刻缠枝花卉纹、装饰水波纹的“风花雪月”文字。

图4 明正德七年马钰刻像

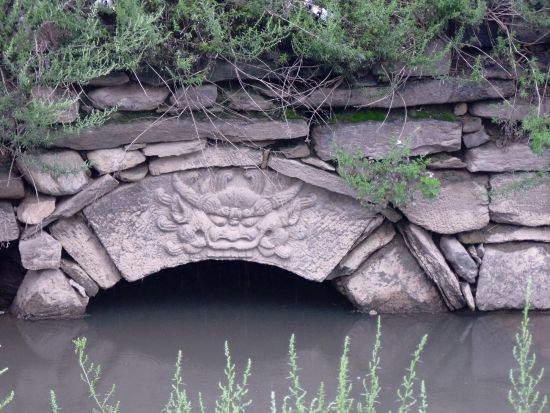

图5 元代遇仙桥

这批窖藏瓷器地方特色及时代特征明显,胎质粗糙、坯件及底足成型较粗略,胎体上施有白色化妆土,釉色多数呈青黄色,有的偏白色,剔刻花纹及文字部位显青黑色,梅瓶均为金代典型的倒梯口、短颈梅瓶造型,肩部微折,底足较矮、足圈较宽,足底及足圈内无釉,足墙外斜,削足工艺比较粗略,“风花雪月”款亦属北方磁州窑系金代瓷器上流行的题铭方式。禚振西于上世纪80年代初为凤翔县文化馆鉴定部分馆藏青黄釉刻花瓷和金元黑釉瓷时,推测应属凤翔一带地方窑所烧造,近年笔者协助禚振西在进行陕西古瓷窑调查课题时,在凤翔青渠发现了大规模的古代烧瓷遗址,但窑址受土地滑坡和村庄占压,保存情况不够完好,在青渠下窑村拍摄到一件与曲湾窖藏刻字梅瓶文字和胎釉特征近似的梅瓶底足(图2),也促使我们对曲湾窖藏的年代和诗词内容重加考证。2009年在凤翔县开展的第三次全国文物普查中青渠窑址亦获调查发布,普查部门介绍青渠上窑窑址是宝鸡地区继麟游县澄铭窑之后已知的第二处古代窑址,也是目前宝鸡地区时代最早、规模最大的民间窑址。窑址位于姚家沟镇东北方向,面积约5万平方米,窑址区耕地可见大量匣钵、瓷器残片及烧造工具,西南部耕地内有瓷窑两座,该窑址对研究宝鸡瓷业历史具有重要意义。

凤翔曲湾窖藏出土的刻字梅瓶是该馆藏瓷中带有文字刻铭的一件重要藏品,此前发表的录文和句读多有不同。《瑞鹧鸪》原为七言律诗,因唐人用来歌唱遂成词调。双调,56字,前段四句三平韵,后段四句两平韵,中间两联例用对偶。另有一些字数不同的变格。经查阅资料,凤翔梅瓶刻词实际为全真教第二代掌教马钰在金代大定年间创作的《十报恩(本名瑞鹧鸪)》中的最后一首《述怀》,词收录于马钰《洞玄金玉集》卷之七(可参看赵卫东辑校《马钰集》,齐鲁书社2005年出版)。

现将凤翔曲湾出土刻字梅瓶与马钰原诗比较,括号内文字为原诗不同之处:“利名场上没盈(萦)索(牵),人我丛中绝焰(艳)烟。致(举)意游山山岭上,与(兴)心乐水水云边。行(按词牌多书一字,原诗无此字)往来飘逸孤如鹤,去往安闲静侣(似)禅(蝉),捣(据)此逍遥能有机(几),从交(教)人道活神仙”。刻词中存在民间俗字和工匠错讹,尚需进一步辨清文字,但刻词母本为马钰所作《述怀》无疑。马钰(1123-1183)原名从义,字宜甫,入道后更名钰,号丹阳子,山东宁海(今山东牟平)人。家富,号“马半州”,弱冠能诗。金大定七年(1167)七月,全真教祖师王重阳到宁海传道,遂与妻孙氏师事之,马钰成为王重阳在山东收下的首位弟子,此后抛弃家业皈依王重阳修行。大定十年王重阳逝后,马钰与同门曾长期居于终南山刘蒋村祖庵,他作为全真教第二代掌教,主张“以清净无为、逍遥自在、不染不著”为修真宗旨,以唱词、诗歌、文章等形式宣传教义,吸引了众多的社会底层道众加入,其受教范围之广、作诗数量之大,在全真七子中是最突出的。马钰的主要传教经历在陕西、甘肃陇右地区,他曾在诗词中称自己“誓不山东,缘在关西”。马钰主要著作《洞玄金玉集》中多为与陕西、甘肃东部道友唱和诗词,金大定十九年(1179),马钰曾至甘肃华亭、陇州传教,大定二十一年返归山东,卒于大定二十三年(1183)。

直到元、明时期全真教与马钰仍被陕西民间推崇,元世祖至元六年(1269)赠为“丹阳抱一无为真人”。2009年西安文物部门在普查中,在户县甘河镇甘河村的遇仙宫发现了三尊明正德年间雕刻的全真教人物石像(图3-1),为全真教祖师王重阳与马钰和孙不二,笔者闻讯也专门去户县寻访了遇仙宫、遇仙桥、重阳宫等相关史迹和文物。马钰造像与孙不二侍立于王重阳石造像两侧,头戴道冠,面部丰满。马钰造像通高1.4米,肩宽0.38米(图4)。三尊造像于上世纪末在遇仙宫北侧出土,发现于遇仙宫旧址的庙台之中,在王重阳造像底座左侧刻有楷书“大明正德七年四月十七日/造像施主东严村杨荣张氏杨堂/造真人像西严村同臣李杰/本宫主持康继逵”字样(图3-2),四竖行,共42字。这组石刻亦为全真教重要资料,据载,重阳遇仙宫乃是金元道士于洞真为纪念吕祖点化王重阳的仙迹而建,曾为重阳宫(祖庵)下院。

遇仙桥在遇仙宫近旁,始建于元初,是陕西省现今保存最完好的一座元代石拱桥,相传为王重阳早年遇钟、吕二仙并受点化而得道之地,桥基保留的龙首石雕极其精美(图5)。而位于户县祖庵镇的重阳宫为全真教祖庭,此地原名刘蒋村,因全真教祖师王重阳曾在此结庵修行,后又埋骨于此,全真教大兴于世后,此地遂改名曰“祖庵镇”,重阳宫亦保留大量金元全真教碑刻与相关文物(图6),在七真殿也保存了几件明代人物刻像,与遇仙宫出土明正德刻像风格近似,亦应为明代雕刻的马钰等七真,重阳宫碑林亦称“祖庵碑林”,其中的碑刻重阳真人与七真上仙碑上也保留有马钰线刻形象(图7)。

图5-2 元代遇仙桥

图6 丹阳真人马钰为王重阳守墓时栽种的银杏树

图7 户县重阳宫保存的重阳祖师及七真画像碑上线刻的马钰形象(右一,头梳三髻者)

通过诗文比较和史迹考察,凤翔出土梅瓶收录的实际是金大定十年至二十三年之间马钰创作的一首劝化世俗的诗词,被凤翔民间流传并刻写在瓷器上,其烧造上限应为金大定年间。这件梅瓶堪称涉及全真教珍贵文物,证明了金代全真教在陕西西部民间的传播。与甘河镇保留的元代遇仙桥、明代全真教石像一样,它们对研究全真教的发展历史都提供了实物资料,其文史价值也因此弥足珍贵。

|  陕公网安备 61012502000158号

陕公网安备 61012502000158号